| 케인스는 아직도 ‘자본주의 낙관론’ 펼까 | |

|

한승동 기자 한승동 기자 |

|

존 메이너드 케인스 지음·정명진 옮김/부글북스·1만2000원

에세이·공개서한·신문기고 모음 손자세대 경제는 어찌될까 예측

“지금 세계를 위협하고 있는 불황과, 가뜩이나 결핍을 느끼는 가운데 실업까지 덮쳐 야기된 엄청난 혼란, 그리고 우리가 저지른 돌이킬 수 없는 실수 등이 상호작용을 일으키면서 우리로 하여금 표면 아래 보이지 않는 곳에서 벌어지는 일들을 제대로 보지 못하도록 만든다.”

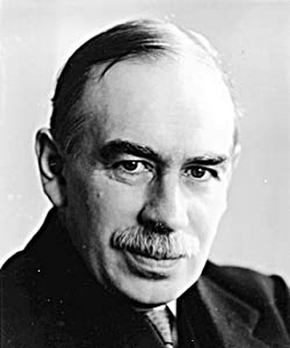

‘케인스 혁명’이란 말을 낳았던 경제학자 존 메이너드 케인스(1883~1946)가 1930년에 한 얘기다. 그러니까 금융공황에 짓눌린 현재 상황이 80년 전인 1929년 10월24일 뉴욕 월스트리트 주가 폭락으로 촉발된 세계 대공황 때와 크게 다를 바 없는 모양이다. <설득의 경제학>(부글북스 펴냄)에 실린 ‘손자 세대에는 경제가 어떻게 전개될까?’라는 글을 케인스는 이렇게 시작한다. “지금 우리는 옳지 않은 경제적 비관주의의 공격에 시달리고 있다. 어딜 가나 19세기의 특징이던 거대한 경제발전의 시대가 끝났다는 소리가 들린다. 생활수준의 급속한 향상이 둔화되고 있다는 소리도 심심찮게 들린다. 여하튼 영국에서는 비관주의의 목소리가 커지고 있다. 아울러 앞으로 전개될 10년 동안에는 경제적 번영보다는 쇠퇴를 경험할 가능성이 크다는 우려 섞인 목소리도 자주 들린다.” 뜻밖에도 케인스는 그 절망의 바다에서 장밋빛 낙관론을 편다. 그는 “옳지 않은 경제적 비관주의”의 대표적 두 유형을 열거하며 자신의 세대가 끝나기도 전에 오류로 판명될 것이라 자신한다. 하나는 “현재의 사태가 너무 심각하기 때문에 폭력적 변화 외에는 그 어떤 것도 우리를 구하지 못한다는 혁명가들의 비관주의”, 그리고 또 하나는 “어떠한 실험의 위험도 감수해서는 안 된다고 생각하는 보수주의자들의 비관주의”다. 이것 역시 지금 상황과 비슷하다.

자유방임주의에 제동을 걸고 정부의 개입을 통해 유효수요를 창출한 케인스 처방으로 서방 자본주의세계는 대공황을 타고 넘은 듯 보였다. 케인스 혁명은 성공했다. 하지만 서방을 대공황의 질곡에서 구해준 것은 케인스가 아니라 제2차 세계대전이라는 지적도 있다. 게다가 80년 뒤 비슷한 상황이 또 되풀이되고 있다면 비관주의가 오류로 판명되리라 자신했던 케인스야말로 오류를 범한 것이 아닌가.

케인스는 불로소득이나 세습, 맹목적인 돈의 추구와 부의 편중(불평등) 등 폐기돼야 할 악덕이 100년 뒤면 사라질 것으로 전망했다. “부의 축적이 더는 사회적으로 매우 중요한 미덕으로 꼽히지 않게 되면 도덕규범에 큰 변화가 일어날 것이다. 우리는 200년 동안 우리를 괴롭혀 온 사이비 도덕원칙들 중 많은 것으로부터 자유로워질 것이다.” 자본주의를 넘어선 곳에 그런 유토피아가 있다고 본 마르크스와는 달리 케인스는 그것을 자본주의를 통해 달성할 수 있다고 봤다. 다만 그 자본주의는 “지나칠 정도로 보수적이며, 또 채택할 경우 자본주의를 더 강화하고 더 잘 지켜나갈 힘이 될 개혁까지도 반대하는” “자본주의 맹신자들”이 신봉하는 자본주의가 아니라, “현명하게 관리하기만 하면 경제적 목표를 달성하는 데 다른 어떤 대안보다 더 효과적인” 자본주의였다. 지금 우리가 관리된 자본주의 유토피아는커녕 또다시 공황 사태를 맞고 있는 것은 우리 시대가 케인스가 예언했던 100년을 아직 다 채우지 못해서일까?

케인스는 “계몽된 이기주의는 언제나 공익에 유리한 쪽으로 움직인다”거나 “개인들이 경제활동에서 ‘천부의 자유권’을 갖는다”고 한 자유방임주의자나 고전파 경제학자들 얘기는 올바른 추론도, 진실도 아니라며 배척했다. 그는 ‘대영제국’의 영광과 쇠락을 지켜본, 자유방임도 혁명도 싫어한 계몽 부르주아였다. 그에 대한 평가 중엔 “독점자본의 변호사”, “그의 충고는 결국 항상 영국의 이익을 대변한다”는 것도 있다.

케인스 저작 <설득의 에세이>(Essays in Persuasion)에 실린 글과 프랭클린 루스벨트 미국 대통령에게 보낸 공개서한, 신문 기고문들을 모은 <설득의 경제학>은 케인스 사상의 그런 면면들을 다양하게 드러낸다. / 한승동 선임기자 sdhan@hani.co.kr | ||||||||||||||||||||

'삶, 사람들 그리고 우리 > 읽을거리, 생각거리' 카테고리의 다른 글

| [스크랩] [인터뷰] `자본론` 연구 권위자 김수행 서울대 교수 (0) | 2009.02.02 |

|---|---|

| [스크랩] 세계 미래학계 ‘대부’ 제임스 데이터 교수 (0) | 2009.02.02 |

| [스크랩] [한겨레] `대전환`의 시대, 브래너 교수 이번 경제위기 원인은 ‘금융’ 아닌 ‘실물’ (0) | 2009.02.02 |

| [스크랩] [경향] 기로에 선 신자유주의, 마르크스와 하이예크의 금융위기를 보는 두개의 시각 (0) | 2009.02.02 |

| [스크랩] [한겨레] 세르게이 수티린과 대담 ‘경제 불균형’ 세계확산 막을 시스템 없었다 (0) | 2009.02.02 |